| |

Gedanke der Woche, Purim:

Wollen Sie Ärger?

Er sah ihn kommen. Alle knieten nieder,

doch Mordechai blieb sitzen. Als Haman sich näherte,

begegneten sich ihre Blicke. Haman sah in Mordechais

Augen weder Wut noch Aufsässigkeit, nur die entschlossene

Ruhe eines Mannes, der weiß, wofür er eintritt

und auf wessen Seite er steht. In diesem Moment beschloss

Haman, Mordechai und sein Volk zu vernichten.

Haman war der persische Vizekönig, der mächtigste

Mann im mächtigsten Reich der Welt. Mordechai war

der Sprecher der Juden. Er „saß am Tor des

Königs“ und war einer der königlichen

Berater. Haman hatte beim König durchgesetzt, dass

alle Bürger sich vor dem Vizekönig verneigen

mussten. Mordechai weigerte sich. Warum? Er war doch

Realist und wusste, was ihn erwartete. Weshalb setzte

er alles aufs Spiel, nicht nur sein Leben und seinen

Rang, sondern auch das Leben aller anderen Juden?

Haman wollte wie ein Gott verehrt werden. Na und? Man

konnte sich ja verneigen und dann weitergehen. Ist es

nicht sinnlos, sich zu weigern und dafür sein Leben

und das Leben des ganzen Volkes zu opfern? Nun, genau

darum geht es. Manche Regeln hat G–tt in die Substanz

des Universums eingewoben und dadurch unverletzlich

gemacht. Wir dürfen sie niemals brechen, sonst

werden wir daran zerbrechen. Keine andere Macht als

G-tt anzuerkennen ist das höchste aller Gesetze,

und dagegen hätte Mordechai verstoßen, wenn

er sich vor Haman verbeugt hätte. Natürlich

hielt er Haman nicht für einen Gott - aber niemand

stellte ihm eine philosophische Frage; man verlangte

von ihm, etwas zu tun.

Würde er sich vor Haman verneigen und so das persische

Reich als die größte Macht in seinem Leben

anerkennen? Oder würde er Hamans Befehl missachten

und seine Rache heraufbeschwören, jedoch G-tt treu

bleiben? Für Mordechai war das keine Frage. Er

trennte seinen Glauben nicht von seinem Leben und seine

Grundsätze nicht von seinem Alltag. Er lebte, was

er glaubte, und er glaubte, was er lebte. Es gab keinen

Widerspruch.

Und das galt nicht nur für ihn. Alle Juden standen

hinter ihm. Selbst als Haman befahl, jeden Juden hinrichten

zu lassen, versteckten sie sich nicht. Im Gegenteil

– sie hielten an der Torah und ihren Geboten fest.

Ist das abstrakter Idealismus oder eine unpraktische

Haltung?

Nun, wir wollen sehen, wie es weiterging. Haman wurde

getötet, Mordechai übernahm sein Amt, und

anstatt von ihren Feinden umgebracht zu werden, töteten

die Juden alle, die sie vernichten wollten. Nicht schlecht

für Idealisten! Aber das war kein Idealismus, sondern

die Einsicht in die Realität unserer Existenz.

Diese Welt ist G-ttes Welt, und weil Mordechai und die

Juden daran festhielten, hatten sie Erfolg.

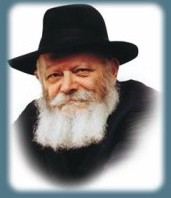

Der Standpunkt des Rebbe

Gedanken und Einsichten des Lubawitscher Rebbe

Was du erfahren kannst, ist nicht unendlich. Was

du spürst, kann nicht G–ttes Wesen sein. Offenbarungen

und Erscheinungen sind nicht das Höchste im Leben.

Das Höchste ist, wenn du einfach deine Pflicht tust.

Vielleicht empfindest du dabei nichts und hast nicht einmal

Zeit, dich zu fragen, ob du etwas empfindest. Aber du

bist eins mit G–ttes Wesen und Existenz, du bist

ein Strahl seines Lichts.

Fossano in Norditalien liegt am Fuße der Alpen

in der Nähe des Passes, der durch das Hochgebirge

zwischen Frankreich und Italien läuft. Im Frühling

des Jahres 5556 (1796) herrschten Unruhe und Krieg.

Frankreich wurde von der Revolution erschüttert,

und in Italien kämpften französische und

österreichische Heere gegeneinander.

Damals wurde ein 27-jähriger französischer

General namens Napoleon Bonaparte zum Oberbefehlshaber

der französischen Armee in Italien ernannt. Der

Vormarsch der Franzosen war ins Stocken geraten, und

der junge, energische Offizier sollte ihn wieder in

Gang bringen. Das gelang ihm auch, und unter seinem

Befehl errangen die Franzosen einen Sieg nach dem

anderen.

Kurz vor Pessach belagerten die Franzosen Fossano

und begannen die kleine Stadt zu bombardieren. Die

Bomben fielen fast täglich, richteten große

Schäden an und forderten viele Opfer. Aber die

Stadt kapitulierte nicht, obwohl ihre Lage düster

schien. Während der Belagerung kam Pessach, und

trotz aller Not waren die Juden der Stadt entschlossen,

ihr „Fest der Befreiung“ fröhlich

zu begehen.

Selbst in normalen Zeiten war Pessach eine Zeit der

Angst und Gefahr für die Juden, denn in der Osterzeit

nahm der Hass ihrer christlichen Nachbarn oft noch

zu, und sie wurden mit den wildesten Beschuldigungen

überhäuft. Der schlimmste und verrückteste

Vorwurf lautete, in den Mazen befände sich das

Blut von Christen. Jeder Vorwand, und sei er noch

so unsinnig, genügte, um den Mob gegen die wehrlosen

Juden aufzubringen. Es war daher kein Wunder, dass

die Juden in Fossano Angst hatten. Doch als Pessach

kam, feierten sie die beiden Seder-Abende und die

ersten Tage des Festes mit der üblichen Freude.

Das machte viele Einwohner der Stadt wütend.

Konnte es einen besseren Beweis dafür geben,

dass die Juden sich über den Erfolg des Feindes

freuten? Gerüchte verbreiteten sich bei den Christen,

wonach die Juden mit den Belagerern sympathisierten

und ihnen womöglich wichtige Hinweise gaben.

Die Ältesten der jüdischen Gemeinde spürten

die Gefahr und baten den Stadtrat um Schutz. Doch

der war mit der Verteidigung der Stadt beschäftigt

und konnte keine Soldaten abstellen, um das Getto

zu bewachen.

Am vierten Abend von Pessach eröffnete der Feind

das übliche brutale Feuer; diesmal aber noch

präziser. Zufällig fiel kaum eine Bombe

ins Judenviertel, eine lange, schmale Straße

in der Nähe der Stadtmauer. Die Bomben schienen

über das Getto zu fliegen und in die anderen

Teile der Stadt zu fallen. Jetzt fiel es den Hitzköpfen

leicht, den Pöbel gegen die „verräterischen“

Juden aufzuhetzen. Ein Sieg über die Franzosen

war undenkbar – nicht aber ein Sieg über

die wehrlosen Juden. Mit Waffen aller Art lief der

Mob ins Judenviertel. Dort gab es keinen Widerstand,

denn die Juden hatten ihre Häuser verlassen und

sich in die Synagoge geflüchtet, wo sie sich

verteidigen wollten, obwohl die Feinde ihnen weit

überlegen waren. Doch sie wussten, dass ihre

Lage aussichtslos war, und darum beteten sie um ein

Wunder, das sie vor einem Massaker retten sollte.

Inzwischen bahnte sich der Pöbel den Weg durchs

Getto, brach in Häuser und Geschäfte ein

und plünderte sie. Aber das genügte den

Randalierern nicht – sie dürsteten nach

jüdischem Blut, und sie näherten sich der

Synagoge immer mehr. Diese befand sich im ersten Stock

eines Gebäudes. Eine schmale Treppe führte

zu einem Vestibül und von dort in die Synagoge,

wo die Mitglieder der kleinen jüdischen Gemeinde

aneinander gekauert auf den unvermeidlichen Angriff

warteten.

Der Mob, wahnsinnig vor Wut, erreichte die Synagoge

und begann die Treppe hochzusteigen. Einige drangen

bereits ins Vestibül ein. Plötzlich krachte

es ohrenbetäubend. Eine Granate, von den Franzosen

blindlings abgefeuert, durchbrach die Wand der Synagoge

und landete im Vestibül, genau vor den entsetzten

Angreifern, die sich sofort umdrehten und hastig zurückzogen.

Viele verloren ihre Beute, als sie voller Furcht um

ihr Leben rannten.

Für die Juden von Fossano war es ein herrliches

Wunder, denn sie wurden genau in dem Augenblick gerettet,

als ihr Schicksal scheinbar besiegelt war. Die Bombe

im Vestibül richtete nur geringen Schaden an

– als wolle sie nur die Angreifer vertreiben

und die Juden retten. Bald danach nahmen die Franzosen

die Stadt ein, und die Juden waren außer Gefahr.

Die Ältesten der Gemeinde entschieden, dass die

Juden von Fossano künftig den vierten Tag von

Pessach als Tag der wundersamen Rettung durch den

Allm-chtigen feiern sollten. Das klaffende Loch, das

die Bombe in die Wand geschlagen hatte, wurde nicht

repariert. Man machte daraus ein Fenster und versah

es mit einer goldenen Inschrift, die auf Hebräisch

an das „Wunder der Bombe“ erinnerte.

|

|